Виктор Буравкин.

Имена освободителей Новороссийска знают многие, в их честь названы улицы Новороссийска. Но один Герой Советского Союза долго оставался не обласканным городом – Иван Пискарёв. Лишь год назад его именем была названа улица в хуторе Семигорском

Годы провел в архивах

Этот факт беспокоит новороссийского краеведа, писателя, участника первого набора патриотического объединения «Шхуны ровесников» Виктора Буравкина, посвятившего годы исследованию личности героя.

– Хотелось бы оживить в памяти незаслуженно забытые эпизоды операции освобождения Новороссийска и воздать дать уважения отважному подполковнику, а затем полковнику и Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Пискарёву, – сказал мне Виктор Буравкин и посвятил в удивительную историю его семьи и дружбы с героем войны.

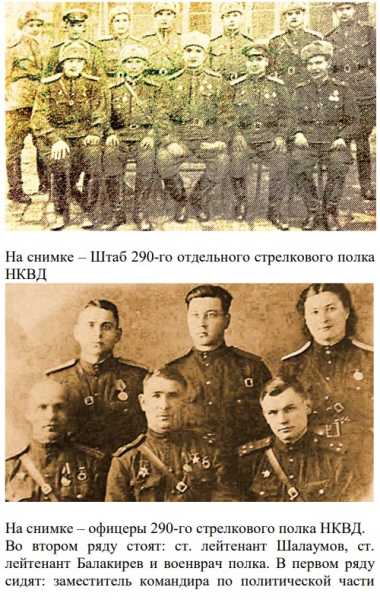

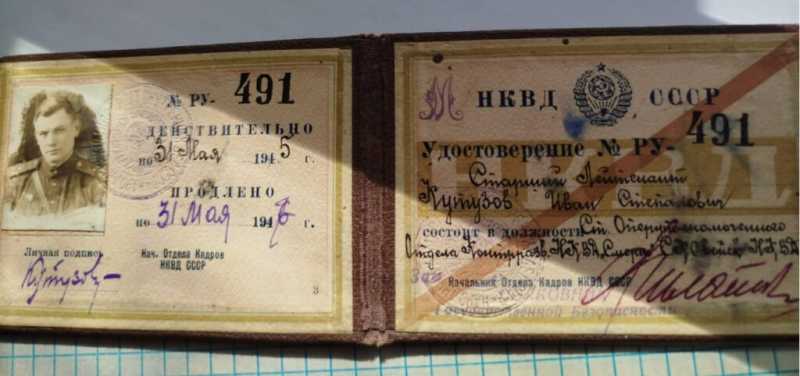

– Мой тесть, Иван Степанович Кутузов, – старший лейтенант оперуполномоченный СМЕРШ 290-го отдельного стрелкового полка войск НКВД СССР. В 1943 году он участвовал в освобождении Новороссийска от фашистских захватчиков, воевал под руководством Ивана Пискарёва, а потом всю оставшуюся жизнь дружил с этим замечательным человеком.

В семье Виктора Буравкина хранят фотографию двух Иванов, Пискарёва и Кутузова, сделанную в Новороссийске на фоне элеваторной башни, ставшей для фронтовых товарищей особой вехой войны.

Тесть Буравкина Иван Кутузов скончался в 1974 году. До сих пор Виктор Андреевич сожалеет, что не успел подробно расспросить отца своей супруги Людмилы Кутузовой об Иване Пискарёве, узнать из первых уст, как проходила операция по освобождению города Новороссийска от фашистских захватчиков. Годы Виктор Буравкин собирал по крупицам в архивах информацию о герое войны и его полке. Историю тех сентябрьских дней удалось восстановить буквально по часам.

Иван Пискарёв.

Иван Кутузов.

Полезной находкой стал для краеведа и исследователя дневник инженера-майора этого полка Дмитрия Ковалевского, неожиданно попавшего Буравкину в руки. Брошюра «О боевом пути 290-го стрелкового полка» 1945 года долгие годы хранилась в архивах с пометкой «для служебного пользования». А теперь, как считает Виктор Буравкин, дает полное представление о ранее мало известных фактах, не попавших на страницы военных мемуаров или имеющих спорный характер.

За башню бились до последней крови

Приведем из этой работы краеведа некоторые фрагменты, которые до сих пор волнуют Виктора Буравкина.

«Боевая задача состояла в следующем: 393-й ОБМП Ботылева вместе с 290-м стрелковым полком НКВД подполковника И.В. Пискарёва, который должен был подойти вторым эшелоном, предстояло овладеть районом нефтехранилища и бензобаков, железнодорожным вокзалом, элеватором и другими объектами северо-западного побережья Цемесской бухты».

А вот фрагменты описания одних горячих суток этого полка – с 11 на 12 сентября 1943 года. Именно в эти сутки пискаревцы отбили у фашистов элеваторную башню.

«Командиру полка Ивану Пискарёву и его заместителю по политической части Козенкову с группой автоматчиков удалось благополучно достигнуть пристани «Элеваторная», куда высадились 42 бойца во главе с командиром. Группа имела на вооружении автоматы, винтовки, ручные гранаты, два станковых пулемета, три ротных миномета и два противотанковых ружья.

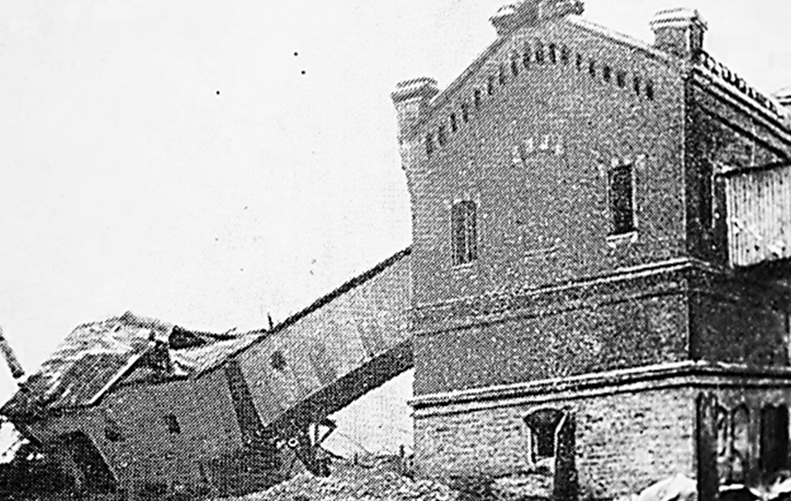

Первая задача, ставшая перед группой Ивана Пискарёва, – очистить пристань от гитлеровцев, выйти на дорогу на берегу (ул. Портовая – бывшая набережная им. В.И. Ленина) и занять трехэтажное здание, контролирующее подходы с побережья.

По приказу командира полка на рассвете 11 сентября группа лейтенанта Жукова перебежками приблизилась к этому зданию. В окна и двери полетели гранаты. Среди фашистов возникло замешательство. Однако один из ближайших дзотов обрушил на смельчаков свой огонь. Рядовой Бунин метнул по убегающим врагам еще три гранаты. Два немца свалились замертво. Бойцы ворвались в дом и уничтожили 19 засевших там гитлеровцев. Через 40 минут весь дом, этаж за этажом, был очищен от фашистов.

Однако фашисты предприняли попытку вернуть этот дом. Ни артиллерийский огонь, ни атаки, предпринимавшиеся противником одна за другой, не сломили стойкости мужественных воинов. Они отбивали все налеты гитлеровцев. Только снайперы Садиков и Махмудов уничтожили в этот день 35 фашистов. Озлобленные неудачами, гитлеровцы подожгли дом термитными снарядами. Загорелась крыша, третий этаж. Десантники перешли во второй и первый этажи, продолжая отражать натиск врага. Когда огонь занялся и на первом этаже, бойцы по приказу Пискарёва оставили свои позиции. Для группы создавалось тяжелое положение. Находиться вне укрытия – значило бесцельно нести потери. Иван Пискарёв решает атаковать и захватить штурмом расположенную невдалеке башню зерновой галереи элеватора.

К полудню 11 сентября отважные десантники выбили немцев из элеваторной башни галереи транспортеров зерна на причал.

Группа Пискарёва прочно закрепилась на новом пункте обороны. Потеря элеваторной башни поставила под угрозу единственную дорогу, по которой немцы подтягивали свои резервы в район цементных заводов. Пискарёв решил удерживать башню любой ценой. Из трех-амбразурного ДОТа, находившегося рядом с башней, гитлеровцы простреливали фланговым огнем весь причал. За толстыми бетонными стенами дота они считали себя в полной безопасности. Пискарёв приказал уничтожить дот. Скрытно сосредоточившись на подступах к нему, десантники открыли по амбразурам огонь из противотанковых ружей.

Бойцы во главе с лейтенантом Жуковым бросились на штурм и забросали дот гранатами. Уцелевшие гитлеровцы – их было больше взвода – обратились в бегство, но их настигли пулеметные очереди майора Козенкова.

…На рассвете 12 сентября немцы после сильного обстрела снова пошли в атаку. Фашисты подходили все ближе. Вот до них осталось не больше 40 метров. И тут раздалась команда Пискарёва: «Огонь!». Одновременно ударили пулеметы и автоматы, открыли огонь снайперы. На подступах к башне осталось 50 вражеских трупов. Четыре раза в этот день немцы пытались атаковать, и каждый раз терпели неудачи».

Новороссийск за нами!

«13 сентября правый фланг оказался под угрозой: обеспечивающий его станковый пулемет вдруг замолчал – его расчет был выведен из строя. В эту напряженную минуту боя майор Козенков бросился к пулемету, втащил его на второй этаж галереи и, открыв огонь, уничтожил 26 гитлеровцев.

Когда «Фердинанд» бил прямой наводкой по башне элеваторной галереи, старшина Бабенко между разрывами снарядов поднимал голову и восклицал: «Ничего, ребята! Все равно Новороссийск будет нашим!..».

Выжили в мясорубке

Пискарёв и его бойцы держали элеваторную башню вплоть до 16 сентября, ожидая сигнал о штурме. Элеваторная башня стала командным пунктом Пискарёва.

– Узнавая все больше о днях освобождения Новороссийска, погружаясь в архив, я испытывал бешеное чувство, – говорит Буравкин. – Я не мог понять, как воины-освободители выжили в этой мясорубке, как они вынесли все страдания, выпавшие на их судьбы. Гордость за наших отцов и благодарность наполняет мое сердце до сих пор! Вы понимаете, против наших бойцов выступали команды вермахта, это были асы своего дела.

История семьи Буравкиных тесно связана с военной историей города: бабушка, мать и тетя были в оккупации вплоть до последней недели. О тяжких днях будущему краеведу рассказывала его мама.

– После окончания войны Иван Пискарёв жил с семьей в Минске, но часто приезжал в Новороссийск, куда его тянуло магнитом, встречался с моим тестем Иваном Кузутовым, жившим в районе железнодорожного вокзала. Традиционно они шли на улицу Портовую к элеваторной башне вспомнить те сентябрьские дни 1943-го и помянуть погибших за Новороссийск, – рассказывает Виктор Андреевич.

Бился за присвоение улице имени героя

В 1973 году пришла весть о кончине Героя Советского Союза, а буквально через один год скончался и тесть Буравкина Иван Кутузов. Дочь Кутузова, супруга Буравкина, Людмила Ивановна передала весь семейный фотоархив в музей. Более десяти лет назад Виктор Буравкин стал бороться за то, чтобы в Новороссийске появилась улица имени Героя Советского Союза Ивана Пискарёва. Шли годы. Казалось бы, можно было полностью разочароваться в этой борьбе. Но сегодня пришла весть, что улица в честь Ивана Пискарёва теперь в Новороссийске есть! В хуторе Семигорском.

– Что я чувствую? Неудовлетворение. Такая улица должна быть непосредственно в городе, за который Пискарёв сражался, – комментирует Виктор Буравкин.

А новороссийцы могут посмотреть на портрет героя и на его личные вещи в экспозиции Новороссийского исторического музея-заповедника, расположенного на улице Советов.

Освобождение Новороссийска

О малоизвестных боевых эпизодах десанта в наступательной операции советских войск в сентябре 1943 года в Новороссийский порт и штурме города.

Посвящается воинам 290-го стрелкового полка НКВД

И спустя многие десятилетия мы продолжаем открывать для себя и ныне живущих на земле города-героя имена его освободителей…

Имена… Их необходимо по возможности назвать – простых солдат, сержантов и офицеров, совершивших свой ратный подвиг при освобождении города Новороссийска. Назвать тех, кто не был ещё упомянут в многочисленных произведениях о десантных операциях на «Малой Земле» и при освобождении города – простых советских людей, геройски сражавшихся за наш город.

Необходимо вспомнить и сохранить для истории имена защитников и освободителей Новороссийска не потому, что они больше или меньше других совершили, а потому, что закрытость архивов и документов для служебного пользования не позволяла в своё время описать их боевой путь и их подвиги.

Это обстоятельство в полной мере относится и к воинам-чекистам 290-го отдельного стрелкового полка НКВД, которые в новороссийских боях плечом к плечу с известными героями-десантниками выстояли в обороне в течение 127 дней на Малоземельском плацдарме и в наступательной операции в сентябре 1943 года штурмовали порт и освобождали город Новороссийск.

В военной литературе ничтожно мало известно о подвигах бойцов и командиров отдельного полка пограничников – незаметных рядовых тружеников ратных полей, освобождавших Новороссийск. Поэтому и необходимо дополнить историческую эпопею Новороссийского противостояния подробной историей подвига бойцов-чекистов 290-го стрелкового полка НКВД, описанной инженер-майором полка Д. Ковалевским в «Боевом пути 290-го стрелкового полка». Этот документ от 1945 года, с пометкой «Для служебного пользования», даёт полное представление о ранее мало известных фактах, не попавших на страницы военных мемуаров или имеющих спорный характер.

Известно, что вся десантная операция по освобождению Новороссийска являлась частью избранного плана по прорыву «Голубой линии» и очищению Тамани от немецко-фашистских захватчиков, одной из составляющих которого являлся дерзкий десант прямо в укреплённый порт Новороссийска и штурм города.

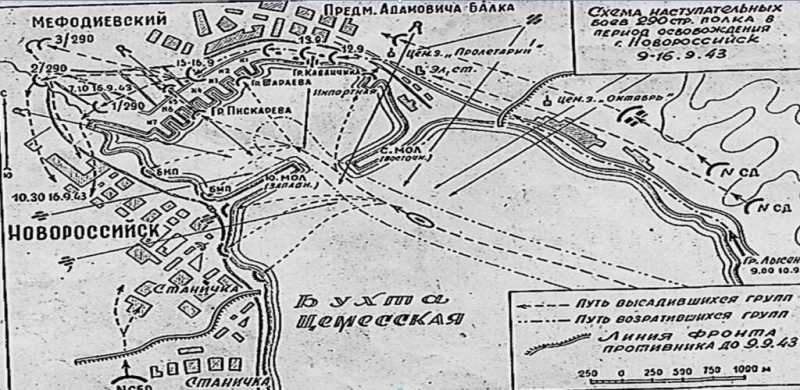

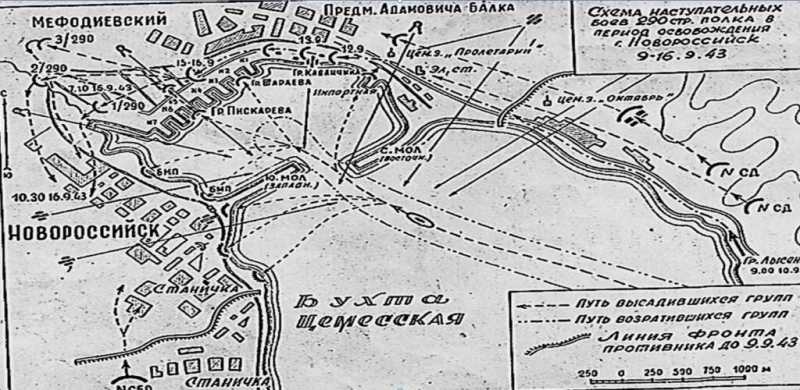

Ниже приведена рассекреченная сканированная схема-карта хода Новороссийской операции в сентябре 1943 года, подписанная начальником Оперативного отдела штаба Северо-Кавказского фронта генерал-майором Котовым.

Десант в Новороссийск должен был поддерживаться артиллерийским огнём, бронетанковыми частями и пехотой 18-й армии К.Н. Леселидзе, расположенными по обоим берегам Цемесской бухты. Начало операции назначили на 2 часа 45 минут 10 сентября 1943 года.

Морской десант в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты полковника А.С. Потапова, 393-го отдельного батальона морской пехоты капитан-лейтенанта В.А. Ботылева, 290-го стрелкового полка войск НКВД подполковника И.В. Пискарёва и 1339-го стрелкового полка подполковника С.Н. Каданчика овладевают всем побережьем порта от мыса Любви до цементных заводов и очищают от противника прибрежную часть города, углубляя прорыв до посёлка Адамовича балка и Мефодиевки. Затем обе группы войск 18-й армии прорывают оборону противника, одна на левом, другая на правом флангах фронта, и соединяются за восточной окраиной города.

На деле же все получилось не так. За 15 минут до времени «Ч» (время высадки – 2 часа 15 минут 10 сентября, которое было сообщено всем командирам перед посадкой на катера) начинается массированная артподготовка.

Для поддержки десанта близ Новороссийска было сосредоточено более 800 орудийных и миномётных стволов. Причём только калибром до 203 миллиметров. По местам высадки десанта должны были ударить 213 орудий.

Десант разбивался на три отряда, каждый поддерживался своей группой батарей. Кроме того, фронт выделил для десантников пять полков «катюш» и бригаду тяжёлых ракетных установок для подавления вражеских узлов сопротивления. Орудия, миномёты, «катюши» должны были обработать передний край противника, то есть причалы, молы и прибрежные здания.

За 7 – 12 минут до высадки торпедные катера атакуют Западный и Восточный молы, врываются в бухту и наносят торпедные удары по причалам. Впервые в истории флота торпеды ударят по береговым целям – молам, стенкам, причалам с дзотами. Строился тактический расчёт: прорваться в гавань не только через ворота, но и через проломы, сделанные торпедами. Это рассредоточило бы боевые плавсредства. Специальная минно-диверсионная группа высаживается на оконечностях молов и подрывает боновые заграждения. С воздуха наземным войскам оказывают помощь самолёты 4-й воздушной армии и авиация Черноморского флота.

Итак, командованием было сформировано три десантных отряда в порт Новороссийска.

Боевая задача состояла в следующем: 393-й ОБМП Ботылева вместе с 290-м стрелковым полком НКВД подполковника И.В. Пискарёва (на снимке), который должен был подойти вторым эшелоном, предстояло овладеть районом нефтехранилища и бензобаков, железнодорожным вокзалом, элеватором и другими объектами северо-западного побережья Цемесской бухты».

Развитие десантной операции в порт при штурме Новороссийска можно отследить по отмеченным на схеме десантирования направлениям движение штурмовых отрядов десантников.

Первый отряд высаживается на левом фланге от мыса Любви до холодильника и соединяется с частями 83-й бригады морской пехоты, дислоцирующимися на Малой Земле в районе Станички. Выполняет эту задачу в основном 255-я Краснознамённая бригада морской пехоты под руководством полковника А.С Потапова.

Второй отряд действует в центральном направлении, захватывает причалы порта от Лесной пристани до Старопассажирской. Сюда входят 393-й отдельный батальон морской пехоты имени Цезаря Куникова под командованием капитан-лейтенанта В.А. Ботылева. Он готовит плацдарм для второго эшелона, то есть для 290-го стрелкового полка НКВД подполковника И.В. Пискарёва, который должен высадиться через два часа после первого эшелона второго отряда.

Третий отряд высаживается на правом фланге, перед Восточным молом и за ним, захватывает мол, цементный завод «Пролетарий», электростанцию НРЭС, Импортную пристань, цементный пирс и соединяется с Восточной группой войск 18-й армии. Эту задачу выполняет, в основном, 1339-й стрелковый полк подполковника С.Н. Каданчика. Все три отряда первого эшелона насчитывали 6480 десантников.

Лунная ночь. На лёгкой зыби покачивались у причалов сторожевые катера, тральщики, мотоботы. Слышался грохот нашей артиллерии, ведущей редкий огонь по огневым позициям немцев из районов «Малой Земли» и цементных заводов. Вдали ждал своих освободителей Новороссийск. К 9 сентября подготовительные мероприятия к наступлению завершились.

В 2 часа 44 минуты 10 сентября все десантные отряды заняли свои места на исходной линии. Сотни орудий и миномётов обрушили огонь на оборонительные позиции противника к востоку и югу от Новороссийска, по порту, а также побережью. Одновременно мощный бомбовый удар нанесла авиация. В городе начались пожары. Дымом заволокло молы и порт.

Вслед за этим по порту нанесли удар торпедные катера. Девять торпедных катеров группы прорыва во главе с командиром 2-й бригады торпедных катеров капитаном 2-го ранга В.Т. Проценко атаковали огневые точки на молах, подошли к бонам, высадили там штурмовые группы. Сапёры подорвали боносетевые заграждения и дали сигнал, что проход в порт открыт.

В это же время 13 торпедных катеров под командованием капитана 3-го ранга Г.Д. Дьяченко атаковали вражеские объекты на берегу. Сразу вслед за этим в порт прорвалась третья группа торпедных катеров во главе с капитан-лейтенантом А.Ф. Африкановым. Они выпустили торпеды по причалам и местам высадки десанта. Подрыв порядка 40-50 торпед вблизи от прибрежных немецких огневых точек внёс существенный вклад в расстройство противодесантной обороны врага. После того как подрыв боносетевых заграждений и удар торпедных катеров расчистили дорогу в порт, туда устремились катера-тральщики и катера-охотники со штурмовыми группами первого эшелона.

К утру, в общей сложности, было десантировано порядка 4-х тыс. человек. К сожалению, 20-й стрелковый корпус со стороны плацдарма на «Малой Земле» продвижения не имел, 318-я стрелковая дивизия и штурмовые отряды 55-й гвардейской стрелковой дивизии также продвинулись за день незначительно, 255-я БрМП (Бригада морской пехоты) полковника Потапова десантировалась тоже неудачно и с боями, понеся тяжёлые потери, пробилась в расположение 83-й БрМП 20-го стрелкового корпуса в район «Станички».

Бои за Новороссийск приняли затяжной, ожесточённый характер. Части морской пехоты в порту и его окрестностях были отрезаны друг от друга, вели тяжёлый бой в окружении.

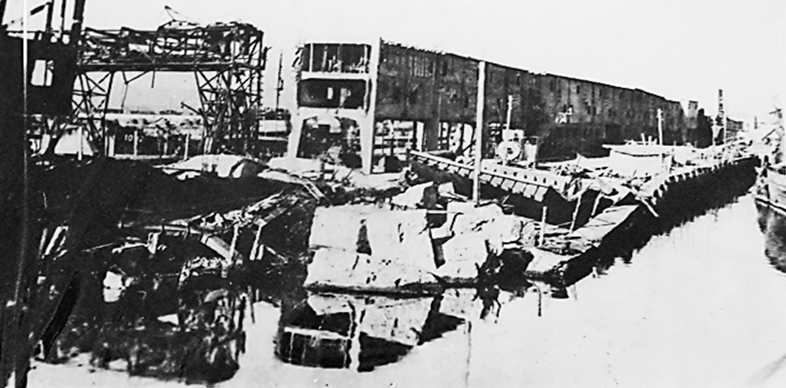

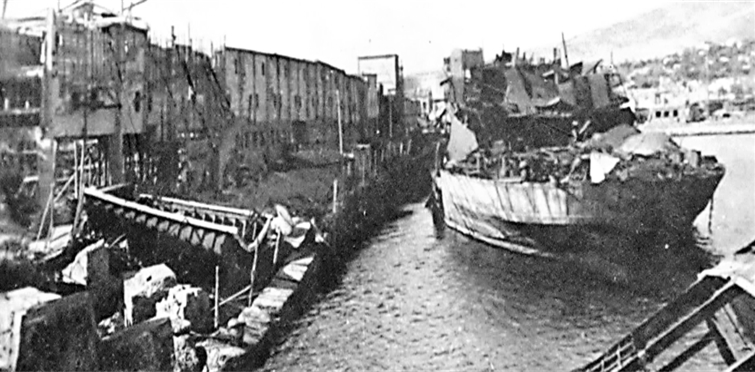

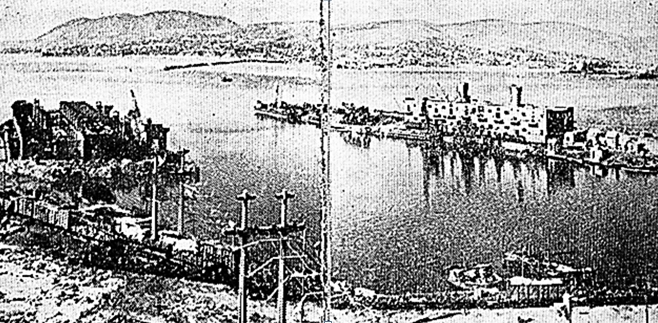

Для пограничников 290-го стрелкового полка НКВД обстановка сложилась исключительно неблагоприятно. Берег, на который должен был высадиться полк, противник держал под губительным огнём пулемётов и миномётов. Бухту, подходы к берегу и особенно ворота мола, через которые предстояло пройти десантным судам, он обстреливал из орудий и миномётов. В таких условиях ночью с 10 на 11 сентября началась переброска подразделений полка для высадки штурмовых отрядов на разбитую торпедами пристань Нефтеналивная и пристань Элеваторная (на снимке выше).

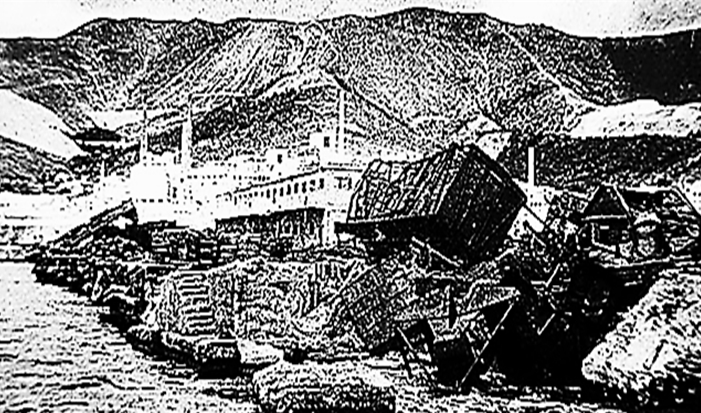

Причал элеваторной пристани (на снимке выше) длиной в 300 метров выдаётся в море. На массивных тавровых балках установлена тяжёлая галерея. По ней до войны двигались ленточные транспортёры с зерном, поступавшим с элеватора для загрузки в трюмы судов.

По обеим сторонам от галереи, на мели, находились несколько полузатонувших остовов боевых кораблей после налёта вражеской авиации 02.07.1942 г. С обеих сторон Элеваторного пирса на грунте лежали (на снимках слева направо) – взорванный при бомбардировке вражеской авиацией в голове причала транспорт «Украина», лидер эсминцев «Ташкент» и эсминец «Бдительный».

Передовой штурмовой отряд бойцов 1-го батальона 290-го СП под командой лейтенанта Огородова высадился на пристани «Элеваторная» и вступил в жестокий бой с укрывшимся в дзотах на причале противником… Прямо на берегу порта – двух- и трёхэтажные дома, которые гитлеровцы оборудовали под опорные пункты обороны береговой линии на набережной им. В.И. Ленина. Оттуда по десантникам вёлся ураганный огонь из пулемётов и артиллерии. Штурмовая группа Б.В. Огородова, скрываясь за полузатонувшими судами и обтекая вражеские дзоты на причале, ворвалась на второй этаж галереи. В это же время производилась высадка десанта штурмовой группы 393-го ОБМП Ботылева на Старопассажирскую пристань. (На снимке слева). Одновременно десантники штурмового отряда 1339-го СП высадились на Цементный пирс и на Импортную пристань (на снимке справа) и присоединились к первому эшелону своего отряда, высадившемуся там накануне, в ночь с 9 на 10 сентября.

Из трёх торпедных катеров, на которых в первом рейсе вместе со штурмовой группой командира 1339-го стрелкового полка 318-й СД Каданчика перебрасывалась штурмовая группа бойцов 1-го батальона 290-го полка, сквозь завесу огня удалось прорваться только двум, – третий был подбит и возвратился.

Через несколько секунд проскочившие катера достигли причалов с оборудованными на них дотами и дзотами. За ними последовали сторожевые катера и мотоботы. По сигналу ракетой наша артиллерия перенесла огонь в глубину обороны немцев. Оторопевшие было фашисты открыли огонь по десантникам из уцелевших после артподготовки огневых точек. В небе появились шапки осветительных ракет. Порт озарился ярким светом. Катера поставили дымовую завесу. В это время начали действовать орудия десантников, открывшие стрельбу по укреплениям на побережье. Шаг за шагом отвоёвывали героические десантники родную землю.

На протяжении пяти суток днём и ночью советская пехота, взаимодействуя с авиацией, артиллерией и танками, уничтожала вражеские гарнизоны на заводах «Пролетарий», «Красный двигатель» и в жилых домах восточного района города. Напряжённые бои шли за отдельные улицы и даже здания, по нескольку раз переходившие из рук в руки.

Весь день 10 сентября десантники первого эшелона удерживали захваченный плацдарм в восточном районе порта, отбивая ожесточённые контратаки немцев, нанося им огромные потери в живой силе и технике. Советская артиллерия, миномёты и авиация препятствовали перегруппировке противника и подходу его резервов.

290-й полк НКВД находился в это время на девятом километре шоссе Новороссийск – Кабардинка в томительном ожидании десантных плавсредств, которые должны были прибыть после высадки первого эшелона. Наступила ночь с 10 на 11 сентября 1943 года. Подошли, наконец, суда. Но их оказалось недостаточно.

Второй эшелон десантников пришлось перебрасывать двумя рейсами. Первым отправились бойцы 1339-го полка подполковника Каданчика и часть 1-го стрелкового батальона 290-го полка под командой лейтенанта Огородова (на фото), получившего задачу высадиться у пристани «Элеваторная», захватить плацдарм, закрепиться и обеспечить высадку основных сил 290-го полка. Таким образом предопределялось разделение полка, чем нарушалась отработанная организация штурмовых групп и усложнялось управление ими.

Стремясь сорвать переброску подкреплений, противник продолжал вести сильный заградительный огонь по Цемесской бухте и местам высадки десанта. Суда, на которых находился второй эшелон отряда полковника Каданчика, на полном ходу проскочили без потерь сквозь зону огня.

Тем временем к воротам Цемесской бухты подходили катера с остальными подразделениями полка. С приближением их к воротам между молами бухты противник усилил заградительный огонь. Шедший впереди катер загорелся, осветив вход в бухту.

Вражеский огонь был настолько сильным, что большая часть катеров вынуждена была, не достигнув цели, покинуть бухту. Лишь четырём из них удалось прорваться во внутреннюю гавань и высадить группу десантников во главе с заместителем командира полка майором Шараевым на разбитый причал пристани «Нефтеналивная».

Командиру полка Пискарёву и его заместителю по политической части Козенкову с группой автоматчиков удалось благополучно достигнуть пристани «Элеваторная».

Таким образом, из всего полка на пристани «Элеваторная» высадились 42 бойца во главе с командиром полка. Группа имела на вооружении автоматы, винтовки, ручные гранаты, два станковых пулемёта, три ротных миномёта и два противотанковых ружья.

Первая задача, ставшая перед группой Пискарёва, была очистить пристань от гитлеровцев, выйти на дорогу на берегу (ул. Портовая – бывшая набережная им. В.И. Ленина) и занять трёхэтажное здание, контролирующее подходы с побережья.

По приказу командира полка на рассвете 11 сентября группа лейтенанта Жукова перебежками приблизилась к дому. В окна и двери полетели гранаты. Среди фашистов возникло замешательство. Однако один из ближайших к дому дзотов обрушил на смельчаков свой огонь. Но ненадолго: рядовой Бунин метнул по убегающим врагам ещё три гранаты. Два немца свалились замертво. Воспользовавшись этим, бойцы Жукова ворвались в дом и уничтожили 19 засевших там гитлеровцев. Через 40 минут весь дом, этаж за этажом, был очищен от фашистской нечисти.

Тем временем связисты развернули рацию. Однако попытка связаться со штабом армии не увенчалась успехом. Ограниченный запас боеприпасов и невозможность пополнения их в ближайшее время вынудили командира полка экономить каждый патрон. Он приказал бойцам стрелять только по ясно видимым целям. Между тем враг повёл по захваченному нами дому яростный огонь. Десантники не отвечали. Решив, что воля и способность к сопротивлению советских воинов сломлена, немцы предприняли попытку вернуть дом. Двумя группами они стали обходить с флангов позиции засевших в нём десантников. Но, как только немцы перешли в атаку, они были встречены сильным огнём пулемётов и, потеряв до 50 солдат и офицеров, отказались от своего намерения.

Ни артиллерийский огонь, ни атаки, предпринимавшийся противником одна за другой, не сломили стойкости мужественных воинов. Без какой бы то ни было поддержки они отбивали все атаки гитлеровцев. Короткие, в два – три патрона, прицельные очереди автоматов и пулемётов, винтовочные залпы по появляющимся немцам сделали своё дело. Только снайперы Садиков и Махмудов уничтожили в этот день 35 фашистов.

Озлобленные неудачами, гитлеровцы подожгли дом термитными снарядами. Загорелась крыша, третий этаж. Десантники перешли во второй и первый этажи, продолжая отражать натиск врага. Когда огонь занялся и на первом этаже, бойцы по приказу Пискарёва оставили свои позиции. Для группы создавалось тяжёлое положение. Находиться вне укрытия – значило бесцельно нести потери. Пискарёв решил атаковать и захватить штурмом расположенную невдалеке башню зерновой галереи элеватора. (На снимке выше)

К полудню 11 сентября отважные десантники выбили немцев из элеваторной башни галереи транспортёров зерна на причал. Первыми ворвались в башню рядовые Бунин, Серов, Белозер и Бояркин.

Группа Пискарёва прочно закрепилась на новом пункте обороны. Потеря элеваторной башни поставила под угрозу единственную дорогу, по которой немцы подтягивали свои резервы в район цементных заводов. Учитывая это, Пискарёв решил удерживать башню любой ценой. Из трёх амбразурного дота, находившегося рядом с башней, гитлеровцы простреливали фланговым огнём весь причал. За толстыми бетонными стенами дота они считали себя в полной безопасности.

Пискарёв приказал уничтожить дот. Скрытно сосредоточившись на подступах к нему, десантники открыли по амбразурам огонь из противотанковых ружей. Бойцы во главе с лейтенантом Жуковым бросились на штурм и забросали дот гранатами. Уцелевшие гитлеровцы – их было больше взвода – обратились в бегство, но их настигли пулемётные очереди майора Козенкова.

Лейтенант Овдеюк организовал раненых бойцов, находившихся в укрытии в конце причала, для оказания помощи штурмующей группе. Дружный напор воинов-чекистов сломил сопротивление гитлеровцев. Немногим из них удалось спастись. В этом бою был тяжело ранен лейтенант Жуков, бесстрашный участник многих успешных штурмов. Его заменил лейтенант Горин. Во второй половине дня и в течение ночи на 12 сентября немцы активных действий не предпринимали.

В захваченной башне Пискарёв обнаружил четыре ручных пулемёта, гранатомёт и много боеприпасов. Три пулемёта и гранатомёт оказались вполне исправными. В подвале башни оказалась пресная вода, сюда и принесли раненых.

С наблюдательного пункта открывалась панорама всего Новороссийска – от предместья Станичка до цементных заводов. Вскоре Пискарёв заметил, что в районах заводов и клуба имени Сталина идёт бой. Ночью сюда была выслана разведка, но немцы заметили её и обстреляли. К двум часам разведчики возвратились ни с чем. Вторичная попытка связаться со штабом армии по рации также осталась безрезультатной.

На рассвете 12 сентября немцы после сильного обстрела снова пошли в атаку, более роты их, ведя с хода огонь, двигалось к башне с явным намерением окружить её защитников. Фашисты подходили все ближе. Вот до них осталось не больше 40 метров. И тут раздалась команда Пискарёва: «Огонь!». Одновременно ударили пулемёты и автоматы, открыли огонь снайперы. Гитлеровцы ещё некоторое время пытались продвигаться, но затем под губительным огнем десантников вынуждены были залечь, а вскоре и отойти в исходное положение. На подступах к башне осталось 50 вражеских трупов. Четыре раза в этот день немцы пытались атаковать и каждый раз терпели неудачи. Каждая такая попытка стоила им десятков солдат и офицеров.

Ночь с 12 на 13 сентября прошла относительно спокойно. Напряжённая обстановка создалась утром 13 сентября. До батальона пехоты противника в сопровождении самоходных пушек «Фердинанд» начали атаку с флангов. Тогда Пискарёв поставил к пулемётам офицеров, на флангах расставил бойцов с противотанковыми ружьями и приказал не отступать ни на шаг.

Гитлеровцы упорно продвигались вперёд. Местами они подошли уже на 20 метров. Обороняющиеся открыли прицельный огонь. Сержант Лошаков, сдерживавший натиск немцев на левом фланге, вступил в единоборство с «Фердинандом» и заставил его повернуть обратно. Старший лейтенант Гончаров разил немцев гранатами: уже десятки трупов валялись вокруг, но фашисты не унимались.

Правый фланг оказался под угрозой: обеспечивающий его станковый пулемёт вдруг замолчал – его расчёт был выведен из строя. В эту напряжённую минуту боя майор Козенков бросился к пулемёту, втащил его на второй этаж галереи и, открыв огонь, уничтожил 26 гитлеровцев. Будучи раненым, Козенков оставался на боевом посту: он организовал 12 бойцов, выбывших из строя по ранению, и они взялись за оружие, вместе с ним заняв место на огневом рубеже.

– Чем больше немецких пушек, пулемётов и солдат мы привлечём на себя, – говорил Козенков, – тем скорее добьются успеха наши товарищи! Эту истину понимал каждый десантник. И когда «Фердинанд» бил прямой наводкой по башне элеваторной галереи, старшина Бабенко между разрывами снарядов поднимал голову и восклицал: «Ничего, ребята! Все равно Новороссийск будет нашим!»

Несколько атак отразили бойцы в этот день. У одного убитого фашистского офицера нашли приказ Гитлера. Военфельдшер Позднякова перевела приказ на русский язык. Фюрер требовал от своих войск уничтожить к 15 сентября русский десант. Майор Козенков сообщил об этом нашим бойцам. Ответом было единодушное решение: драться до последнего! Беспартийные воины тут же подали заявления о приёме в партию. Они писали: «В парторганизацию 1-го батальона 290-го СП ВВ НКВД от бойцов батальона.

Заявление.

Выдержав все контратаки врага и развивая наступление на полное уничтожение гитлеровцев и освобождение Новороссийска, просим всех нас считать коммунистами. Индивидуальные заявления подадим после боя. 13.09.1943 г.

Подписи: Горин, Седов, Долидзе, Шелудяков, Груэдев, Самойленко, Шадунов, Фарофонов, Садиков, Потапов, Колмыков, Оботин, Чернов».

Пять суток группа Пискарёва вела напряжённые бои в окружении. На исходе были боеприпасы, продовольствие, но люди держались! Беспредельная любовь к Отчизне, воля к победе, ненависть к врагу, презрение к смерти вдохновляли их на подвиги и помогали переносить все трудности.

Утром 15 сентября радио принесло радостную весть: к группе Пискарёва вдоль берега прокладывают себе путь батальоны Казанова и Касаточкина. Их ведёт испытанный офицер – начальник штаба полка майор А. П. Лысенко. Эти подразделения полка, потерпевшие неудачу 10 сентября при попытке высадиться в районе порта, направились на восьмой километр шоссе Новороссийск – Кабардинка и к утру 11 сентября сосредоточились здесь в ожидании указаний командования.

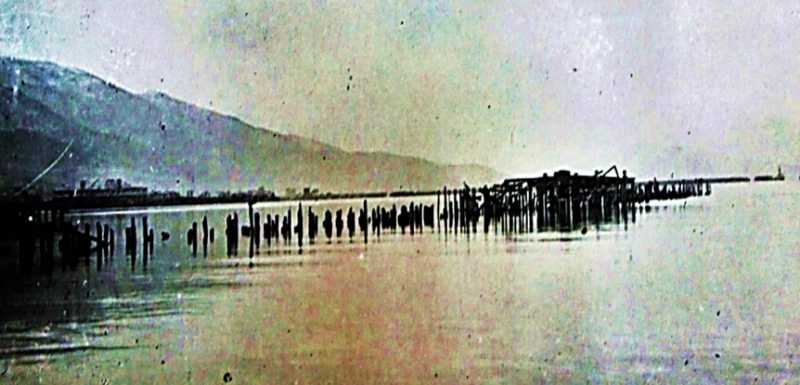

В 6 часов 30 минут поступило на имя майора Лысенко боевое распоряжение, согласно которому оставшиеся не переправленными подразделения 290-го полка (полтора батальона) должны были форсированным маршем направиться по берегу Цемесской бухты в район Новороссийской электростанции. Командование указанными подразделениями возлагалось на майора Лысенко. Подразделениям полка, не высадившимся в ночь с 9 на 10 сентября, было приказано наступать вдоль северного берега Цемесской бухты в направлении вокзала с задачей соединиться с основными силами полка и отрядом Ботылева. Свои действия было предписано увязать с командиром 318-й СД, КП которого находился в районе электростанции НРЭС (на фото выше).

В 7 часов 11 сентября отряд майора Лысенко двинулся по Сухумскому шоссе в направлении цементного завода «Октябрь» и электростанции. Совершенно открытая местность, по которой пролегал маршрут отряда, хорошо просматривалась противником. Как только отряд вышел за поворот шоссе, немцы подвергли дорогу сильному артиллерийскому обстрелу. Майор Лысенко, разделив подразделения, продолжал движение по обочине шоссе, прижимаясь к его правой стороне, прикрываясь кручей.

К 23 часам отряд благополучно достиг электростанции, отсюда под огнём противника, перебежками и переползаниями, к рассвету 12 сентября – тоннеля цементного завода «Пролетарий». За завод советские части вели жестокий бой.

Утром состоялась встреча Лысенко с командованием наступающих здесь войск для согласования плана действий отряда. Это план заключался в следующем: из отряда Лысенко формировались три штурмовые группы в составе по 100 человек. Командирами этих групп назначались: командир 3-го батальона 290-го СП НКВД – майор Казанов Али Мурадович, капитан Касаточкин и капитан Вашкевич. Началась интенсивная подготовка к выступлению.

В направлении предстоящих действий вышли разведчики. Спустя два с половиной часа разведка, возглавляемая лейтенантом Апальковым, установила, что на пути к отряду капитан-лейтенанта Ботылева, на набережном имени В.И. Ленина (ул. Портовая), противник имеет сильный узел сопротивления, устроенный в трёхэтажном красном доме. (Здание почты России).

Перепроверив данные разведки, Лысенко принял решение – штурмовать дом двумя группами: группе капитана И.А. Вашкевича наступать от берега моря. Майору Казанову действовать справа и отрезать путь отхода противнику. Группе Касаточкина оставаться на месте для прикрытия левого фланга наступающих войск у завода «Пролетарий».

Майор Казанов и капитан Вашкевич начали действовать с наступлением темноты. Первыми выступили разведчики, за ними – остальные. Встречающиеся на пути мелкие группы противника бесшумно уничтожались. Там, где обстановка не допускала скрытных действий, разведчики и штурмовые группы не задерживались. Оставляя расчистку своего тыла от вражеских очагов сопротивления своим группам обеспечения, они стремились к основной цели.

К 24 часам штурмовые группы приблизились вплотную к дому, превращённому в оборонительный узел, и окружили его. Обнаружив атакующих бойцов, фашисты открыли по ним сильный ружейно-пулемётный огонь. Группы, понеся потери, вынуждены были временно залечь. Лысенко вызвал огонь поддерживающей артиллерии.

После короткого, но мощного артиллерийского налёта группы обеспечения под командой И.А. Вашкевича и старшего лейтенанта Ф.Г. Урюпина (на снимке) начали атаковать дом, а к утру 13 сентября после яростного боя овладели им, полностью истребив засевших в нём гитлеровцев. Тем временем разведчики и штурмовики, обеспечив огневое прикрытие атаки основного объекта, в свою очередь выбили немцев из двух соседних зданий.

Этот успех обеспечил выход группы Лысенко на берег моря к поликлинике моряков на набережную им. Ленина (ул. Портовая) на соединение с отрядом Ботылева, отбивающего атаки в здании клуба им. Сталина. Таким образом, ближайшая задача, поставленная командармом штурмовой группе А.П. Лысенко, была также полностью выполнена.

В борьбе за населённый пункт, характерной изолированными боями за каждую улицу, за каждое здание, за отдельные этажи и комнаты, приобретают исключительное значение действия одиночных бойцов, их мужество, умение, инициатива и находчивость. Бои, проведённые группами майора А.П. Лысенко, служат этому ярким подтверждением.

Непрерывный пулемётный огонь противника мешал одной штурмующей группе овладеть укреплённым домом. Неподалёку стояло подбитое немецкое орудие. Комсорг 8-й роты Николай Устюжанин снял с орудия щит и установил его на брошенной одноколёсной тачке. Прикрываясь броней, он приблизился вплотную к дому и уничтожил гранатой вражеский пулемёт. Вслед за комсоргом в дом ворвались остальные бойцы. Гарнизон гитлеровцев был полностью уничтожен.

Отделению автоматчиков лейтенанта Соколова было приказано захватить дзот противника, находящийся на возвышении. Немцы контролировали отсюда все подступы к дому, превращённому в дот. Разведав подходы к нему, автоматчики сосредоточились у двух железнодорожных вагонов. Из дота фашисты повели пулемётный огонь по наступающим цепям группы Вашкевича. Ждать было нельзя.

Автоматчики решительно бросились вперёд. Немцы перенесли огонь на них. Оценив местность, Соколов определил не поражаемое огнём противника пространство, по которому приказал следовать. Пригнувшись и ползком, автоматчики приблизились к вражеским позициям и охватили их полукольцом.

Рядовой Ираклий Тарашвили выдвинулся вперёд, занял удобную позицию и начал в упор расстреливать фашистов. Короткими очередями он снял двух немецких офицеров, затем вывел из строя расчёт ручного пулемёта. Справа от Тарашвили вел огонь Алексей Бояркин, устроившись между колёс вагона. Действия автоматчиков сбили немцев с толку. Они решили, что именно здесь действуют основные силы. И открыли по ним огонь из миномётов. Но вражеские мины ложились позади, а ружейный огонь не причинял вреда советским воинам, так как складки местности надёжно их прикрывали. Выждав момент ослабления вражеского огня, автоматчики перешли в атаку и окружили дот. Красноармейцы Геладзе и Ганьшин забросали амбразуры гранатами.

Гарнизон гитлеровцев был уничтожен, двух уцелевших немцев автоматчики взяли в плен, захватили два ручных пулемёта, винтовки, автоматы и большое количество боеприпасов. В итоге обеспечили продвижение группы Вашкевича. Старший сержант Полюдов при штурме укреплённого дома незаметно пробрался к окну и гранатой уничтожил расчёт вражеского пулемёта.

Очистив от врага один из домов, наступающие обнаружили там два изуродованных трупа советских моряков. Старший лейтенант Демичев и старший сержант Бушуев провели короткий красноармейский митинг у тел погибших героев.

Бойцы поклялись жестоко отомстить фашистским извергам за их чудовищные злодеяния. Сняв пилотки, участники митинга стояли в глубоком молчании, отдавая последний долг воинам, павшим в борьбе за Родину. Красноармеец Купчанов воскликнул:

– Пусть не ждут пощады фашистские гады!

Ненависть к врагу находила потом выход в беспощадном истреблении фашистов. Яростно забрасывая вражеские дзоты гранатами, сержант Бушуев за один только день истребил 15 гитлеровцев.

Соединившись с отрядом Ботылева, Лысенко, не теряя времени, перегруппировал силы. Группа капитана Вашкевича была подчинена отряду Ботылева и вместе с ним повела наступление на северо-восток, в направлении вокзала. Тем временем Лысенко с группами Казанова и Касаточкина двинулся вдоль берега по набережной имени В.И. Ленина (ныне – ул. Портовая) на запад на соединение с группой Пискарёва.

Удары по немецкой обороне наносились согласованно и энергично. Враг понёс большие потери. К вечеру 13 сентября от противника были очищены пристань «Нефтеналивная» и ряд каменных зданий перед ж/д вокзалом.

Вечером 13 сентября майор Лысенко получил от начальника штаба армии приказание усилить поиски группы Пискарёва. Об этом немедленно стало известно всем бойцам и офицерам. Начались усиленные поиски командира полка и его группы.

Вскоре последовало распоряжение штаба армии: отряду Ботылева с отрядом Григорьева и 290-му стрелковому полку перейти в оперативное подчинение командира 55-й стрелковой дивизии. Командиру дивизии, при наступлении на Новороссийск отрядами тт. Ботылева (393-й ОБМП), Григорьева (142-й ОБМП) и 290-го стрелкового полка прикрыть свой левый фланг.

К 3 часам подошла 55-я гвардейская Иркутская дивизия, которая действовала правее отряда Ботылева и группы майора Лысенко.

Генерал-майор Аршинцев поставил перед Ботылевым и Лысенко задачу – в 9 часов 14 сентября 1943 года перейти в наступление из района клуба имени Сталина (на снимке) в северо-западном направлении, овладеть домом «Красный», Управлением морского торгового порта и выйти к реке Цемес.

Всю ночь с 13 на 14 сентября группа майора Лысенко вела усиленную разведку расположения противника, одновременно продолжая поиски штурмового отряда полковника Пискарёва.

В 1 час 30 минут разведка сообщила, что под разбитым причалом пристани «Нефтеналивная» замечена большая группа пограничников. Лысенко понял, что это бойцы полка, так как, кроме них, никакая другая часть войск НКВД в десанте не участвовала. Находится ли с этой группой командир полка? Времени для долгих размышлений не было. Вызвав командиров сапёрных взводов лейтенантов Говорова и Хорина, майор Лысенко приказал им построить плоты и к рассвету переправить бойцов из-под разбитого причала на берег.

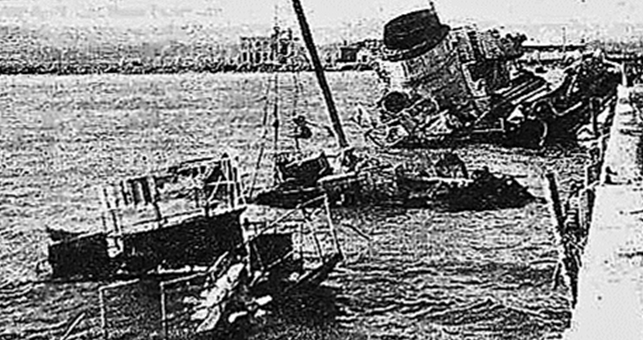

Высадившись в ночь с 10-го на 11-е сентября у разбитого причала пристани «Нефтеналивная», группа в составе 150 бойцов и офицеров во главе с майором И.Е. Шараевым (на снимке) оказались в исключительно тяжёлом положении. Уцелевшие два пролёта деревянного причала отстояли на 150 метров от берега, находившегося в руках немцев. В течение двух суток противник непрерывно простреливал многослойным огнём из пулемётов все подступы к берегу и к разбитому причалу. Дожидаясь ночи, Шараев решил укрыть группу под причалом. Немцы в любую минуту могли обнаружить её и обратить причал в щепы. Это учитывал весь личный состав группы. Весь день они, не шевелясь, пролежали под разбитым настилом причала нефтеналивной пристани.

В течение ночи на 12 сентября три раза пытались десантники добраться мелкими группами до берега. Но от этих попыток пришлось отказаться. Сильный и непрекращающийся огонь противника перекрывал водную гладь.

Первая группа, отправившаяся вплавь, погибла, не достигнув берега, остальные возвратились под причал (на снимке выше) и оставались здесь в течение всего дня 12 сентября. К вечеру того же дня боевые действия переместились к пристани «Нефтеналивная». Сапёры, выполняя приказ майора Лысенко, закончили сооружение плотов. Последний плот пристал к берегу с наступлением рассвета. В этот момент гитлеровцы открыли по причалу огонь тяжёлой артиллерии. Вскоре причал был совершенно разрушен. Но враг опоздал: группа Шараева уже успела благополучно соединиться со своими товарищами на берегу.

Группы Лысенко, Шараева и Ботылева, соединившись, в 9 часов 14 сентября перешли в наступление. Немцы отчаянно сопротивлялись, но героические десантники обходным манёвром сумели выбить их из трёх сильно укреплённых домов и к 12 часам закрепиться. Попытки немцев вернуть потерянные пункты остались безрезультатными.

Группа старшего лейтенанта Нагорнова внезапным ударом овладела домом, из которого простреливались пути к элеватору со стороны ул. Жданова. Десантники, успешно отбивая все контратаки, продолжали удерживать свои позиции, обеспечивая тем самым подход 55-й гвардейской дивизии к элеватору. Подтянув силы, немцы бросились в контратаку, но встреченные ураганным огнём из окон дома, понеся большие потери, отошли. Успех группы Нагорнова облегчил гвардейцам 55-й Иркутской стрелковой дивизии штурм элеватора (на снимке), превращённого гитлеровцами в мощный опорный пункт обороны.

Тем временем штурмовые отряды Лысенко, Шараева, Григорьева и Ботылева к вечеру подошли к дому «Красный» (Почта России) на улице Сакко и Ванцетти, №1 (на снимке слева) и к управлению порта на набережной Ленина (на снимке справа).

Основу этого узла сопротивления составляло укреплённое трёхэтажное здание управления порта. В нем был главный опорный пункт гитлеровцев, где разместился штаб 16-й и 18-й портовых команд морской пехоты гитлеровцев, оборонявших порт. Толщина стен в укреплённом доме составляла 60 см, а толщина бетона над подвалом – один метр. Для большей надёжности перекрытия были усилены бетоном толщиной 0,5 метра.

Наступила ночь. Штурм домов узла сопротивления по приказу генерала Аршинцева был отложен до утра 15 сентября.

Утром удалось, наконец, связаться по радио с командиром полка Пискарёвым и установить место его пребывания. Теперь бойцы горели стремлением быстрее преодолеть последнюю преграду между ними и их боевыми товарищами во главе с командиром полка.

Преграда эта – здание управления морского торгового порта на набережной им. В.И. Ленина.

Ждали сигнала к штурму. Тем временем Пискарёв вступил в командование полком, руководя боем по радио. На рассвете с башни элеваторной галереи, где находился командный пункт Пискарёва, взвилась сигнальная ракета.

На помощь воинам-чекистам подошли танки и самоходные пушки 5-й гвардейской танковой бригады. Советские танкисты и артиллеристы мощным огнём подавили последние очаги сопротивления фашистов у здания управления морского торгового порта. Танки взвода гвардии младшего лейтенанта Владимира Михайлова скрытно подошли с тыла к опорному пункту в здании управления порта и уничтожили до 50 пулемётов, раздавили несколько противотанковых пушек и истребили более ста солдат и офицеров врага.

Мгновенно все пришло в движение, со всех сторон в окна дома полетели гранаты. Мощное «ура» понеслось по рядам наступавших. Начался жестокий рукопашный бой. С бешенством обречённого противник дрался за каждый этаж, цеплялся за каждую лестницу. К исходу дня с гитлеровцами, засевшими в здании, было покончено. Одновременно 55-я гвардейская дивизия генерала Аршинцева овладела элеватором и ворвалась в предместье посёлка Мефодиевский.

К утру 16 сентября важнейшие высоты на восточной окраине города были в руках советских войск. Прикрывая левый фланг наступающих частей, 290-й полк под командованием Пискарёва к 12 часам 16 сентября выдвинулся на левый берег реки Цемес.

Второй батальон взял под обстрел единственную дорогу (Анапское шоссе), ведущую в город через Цемесскую долину.

Первый батальон полка повёл наступление по берегу бухты на центр города Новороссийска. В это время в результате шестидневных ожесточённых боев ворвалась в город из предместья Станичка и 83-я стрелковая Краснознаменная морская бригада.

Таким образом, на западной стороне Цемесской бухты над немецкими частями, оборонявшими Новороссийск, нависла угроза полного окружения. Потеряв тысячи солдат и офицеров, остатки фашистских войск спешно стали отступать по дороге на Анапу.

К 14 часам дня 1-й батальон 290-го стрелкового полка НКВД под командованием капитана Рыженкова ворвался в центр города и водрузил Красное знамя на здании кинотеатра «Москва». (На снимке)

Моряки 83-й Краснознаменной морской бригады в это время прорвались к зданию городского совета на ул. Карла Маркса, 20 (на снимке выше). На этой улице произошла встреча бойцов восточной группы войск с морскими пехотинцами западной группы войск. Здесь офицер штаба 83-й бригады, старший лейтенант Н.Н. Лысенко поднялся на купол здания горсовета и водрузил на нём под огнём врага Красное знамя, возвестившее, что город Новороссийск снова принадлежит Родине.

В городе, над которым вновь развевалось Красное знамя, на пересечении улиц Карла Маркса, Губернского и Морской (Мира) с улицей Парижской коммуны (Новороссийской Республики) встретились защитники «Малой Земли» морские пехотинцы 83-й Бр.МП с мужественными бойцами 1-го батальона 290-го СП НКВД, прорвавшихся в центр города Новороссийска.

На снимке – встреча бойцов 83-й Бр.МП и 290-го СП НКВД на перекрестке улиц Морской (Мира) и Парижской коммуны (Новороссийской Республики).

Преследуемые частями Красной Армии, немцы бежали, бросая своих раненых. В наших руках оказались десятки орудий, танков, складов с боеприпасами, снаряжением и продовольствием.

290-й стрелковый полк НКВД Пискарёва совместно с бойцами 393-го ОБМП Ботылева и 142-го БМП Григорьева полностью разгромили 16-ю и 18-ю портовые команды морской пехоты немцев, оборонявшие порт и прилегающие кварталы. При этом были захвачены: три пушки, десятки пулемётов, миномётов, сотни винтовок и автоматов, большое количество патронов, гранат и мин. На участках, где действовали полк и батальоны, подсчитано свыше тысячи трупов немецких солдат и офицеров.

В 16 часов 18 сентября 1943 года было получено распоряжение командарма: «Подразделения полка с боевых рубежей снять, перейти к охране города и наведению порядка в нём. Военным комендантом города Новороссийска назначается подполковник И.В. Пискарёв». Полк приступил к несению гарнизонной службы в освобождённом городе Новороссийске.

17 сентября 1943 года в 9 часов на главной улице Советов (на снимке) разрушенного врагом города Новороссийска выстроился личный состав 290-го стрелкового полка НКВД. У многих сверкали на груди ордена и медали за апрельские бои на «Малой Земле». Мужественные, не знающие страха воины с волнением вслушивались в слова приказа Верховного Главнокомандующего. В торжественной тишине подполковник Пискарёв зачитал приказ войскам Северо-Кавказского фронта и Черноморского флота».

Приложение к приказу

Краткий список бойцов, сержантов и офицеров 290-го полка войск НКВД, награжденный орденами и медалями СССР.

- Полковник Пискарёв Иван Васильевич — «Золотая Звезда», орден Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени.

- Майор Шараев Иван Емельянович — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды.

- Подполковник Козенков Михаил Борисович — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды.

- Подполковник Лысенко Александр Порфирьевич — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной Войны 2-й степени.

- Подполковник Александр Порфирьевич — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени.

- Старший сержант Якушин Николай Иванович — орден Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды.

- Старший лейтенант Урюпин Федор Григорьевич — орден Александра Невского, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды.

- Майор Толок Павел Иванович — медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».

- Капитан Гусев Константин Александрович — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени.

- Капитан Демичев Василий Иванович — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени.

- Капитан Вашкевич Александр Иванович — орден Александра Невского, орден Красной Звезды.

- Старший лейтенант Ефимов Владимир Васильевич — орден Красного Знамени, орден Красной Звезды.

- Старший лейтенант Жуков Василий Александрович — орден Красного Знамени.

- Соколов Василий Андреевич — орден Красного Знамени (дважды).

- Лейтенант Говоров Иван Григорьевич — орден Красного Знамени (дважды).

- Старший лейтенант Огородов Борис Васильевич — орден Отечественной войны 1-степени, орден Красной Звезды.

- Лейтенант Апальков Николай Федорович — орден Красного Знамени, медаль «За отвагу».

- Старший лейтенант Лут Илларион Владимирович — орден Отечественной войны (дважды).

- Старший лейтенант Голофост Тимофей Федорович — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-йстепени.

- Старший сержант Лещев Алексей Федорович — орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-йстепени.

- Старший лейтенант Маурцев Борис Алексеевич — орден Отечественной войны 2-йстепени, медаль «За отвагу».

- Старшина Маслов Николай Васильевич — орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

- Лейтенант Мозголов Михаил Семенович — медаль «За отвагу» дважды.

- Сержант Устюжанин Николай Васильевич — орден Красной Звезды, медаль за отвагу.

- Красноармеец Харитонов Иван Николаевич — орден Отечественной войны 2-й степен, медаль «За отвагу».

- Красноармеец Серов Сергей Петрович — орден Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды.

- Красноармеец Смирнов Павел Александрович — медаль «За отвагу» (дважды}.

- Младший сержант Чернов Алексей Васильевич — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

- Старший сержант Романов Дмитрий Романович — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

- Старший сержант Пчелинцев Михаил Петрович — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

- Сержант Воронов Павел Васильевич — медаль «За отвагу» (дважды).

- Старшина Бойцов Александр Васильевич — медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

- Старший лейтенант Лешок Иван Антонович — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

- Красноармеец Такченко Иван Андреевич — медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

- Старший сержант Бояркин Алексей Афанасьевич — орден Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги».

- Старший сержант Бабин Петр Степанович — орден Красного Знамени, медаль «За боевые заслуги».

- Красноармеец Бондаренко Федор Акимович — медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

- Красноармеец Груздев Анатолий Андреевич — орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За отвагу».

- Красноармеец Дубинин Петр Владимирович — медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

- Красноармеец Долидзе Гурий Ермолаевия — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

- Сержант Зверев Степан Васильевич — орден Красной Звезды, медаль «За отвагу».

Надо отметить, что страна высоко оценила по заслугам ратный подвиг бойцов и командиров 290-го полка пограничников НКВД.

Уже через день после штурма города освободители Новороссийска были награждены правительственными наградами. Командир 290-го стрелкового полка войск НКВД подполковник Пискарёв получил высокую награду – звание Героя Советского Союза. Не осталось в стороне и тогдашнее руководство города. На стене элеваторной башни зерновой галереи, которую захватила на набережной имени В.И. Ленина и пять дней удерживала группа десантников при высадке в порт под непосредственным командованием командира полка подполковника Пискарёва, была установлена памятная мемориальная доска, а в городском музее открыта экспозиция, посвящённая подвигу десантников и командиру полка.

В.А. Буравкин — член новороссийского отделения Краснодарской краевой организации Российского союза профессиональных литераторов.