Речь идет о цикле его картин «О героях былых времен», который он готовил к 80-летию Великой Победы.

– Альберт Анатольевич, как родилась идея создать такой цикл?

– Все началось с товарища Сухова, – с улыбкой отвечает художник. – Я много читал исторической литературы, и знаю, что у Сухова был реальный прототип. Такие персонажи мне всегда были интересны, и я понимаю, что и нашему обществу необходимо освежить воспоминания о них. Денис Давыдов, Василий Чапаев и многие им подобные, но несколько подзабытые, – те герои, которые нужны нашей стране сейчас.

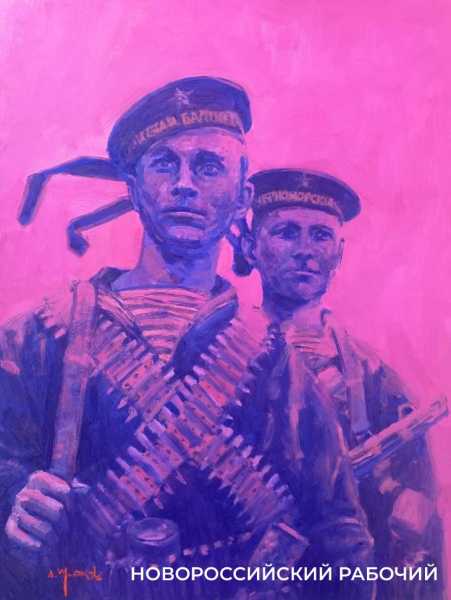

Василия Ивановича с Петькой я изобразил на тачанке. Есть у меня и работа «Матросы», созданная на основе черно-белого фото. То есть это вполне реальные герои. Если приглядеться, на бескозырках у них написано: Черноморский флот и Балтийский флот. Сам снимок я переосмыслил: картина получилась в несколько плакатном варианте.

Что касается товарища Сухова, то его я на некоторых работах осовременил, написав в солнцезащитных очках. Я уверен, что Сухов до сих пор живет среди нас, и вижу его своим современником. Сейчас работаю и над другими образами.

– Но ведь такая живопись – это не про деньги?

– Совершенно верно. Такие работы мало кто покупает. Хотя Сухов, к слову, монетизирован. Одну работу приобрело крупное министерство. Этот персонаж нравится публике.

Мало кто из моих коллег по цеху пишет подобных героев. Но мне они по-человечески близки и дороги. Дед участвовал во взятии Берлина, до дня Победы дожил, но вскоре скончался от ран. Сколько таких судеб! Я чувствую внутренний долг хотя бы таким образом рассказать о героических людях.

Есть у меня планы сделать серию работ и по поводу города-героя Новороссийска… Но не буду забегать вперед.

– Насколько для художника важно, чтобы его картины покупались?

– Очень. И не только потому, что для большинства живописцев эта профессия является единственной и кормит всю семью.

Деньги – это стимул, чтобы развиваться дальше в своем творчестве. Помимо затрат на мастерскую, материалы и прочее, необходимо еще участие в выставках, желательно в международных, в различных проектах, знакомство с мировыми шедеврами. На все это нужны средства. Если ты делаешь свое дело, то должен творить на пике своих возможностей, при этом и развиваться, и двигаться вперед.

– Говорят, что вы даже натюрморт не признаете, если это обычное копирование того, что лежит на столе.

– Да, даже натюрморт должен быть осмыслен. Банально писать то, что до нас делали другие художники тысячи лет. Но и голландцы, прославившие этот жанр, были не столь просты. Они многие вещи шифровали. Ведь порой на их работах встречаются растения, чьи периоды цветения были в разное время. То есть теоретически они не могли оказаться на одном столе.

Наши преподаватели, а я учился в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И. Сурикова, порой задавали такие шарады. Например, на занятии по постановке натюрморта, просили погрузиться в атмосферу произведения Гоголя «Нос» и написать натюрморт. Естественно, никакого носа на картине быть не должно. Но при взгляде на нее у каждого зрителя должны были возникнуть ассоциации именно с гоголевским произведением, той атмосферой и эмоциями, что оно навевало.

– Альберт Анатольевич, а как вы относитесь к пленэрам?

– Они очень нужны художнику для становления. Но в последнее время массовые организованные выезды художников на такие мероприятия стали чем-то вроде хорошо раскрученного туристического бизнеса – с непременным фуршетом на финише. Наблюдая за некоторыми коллегами там, я не понимал, зачем им вообще нужен пленэр, если изображают они действительность по принципу «я так вижу».

Если у меня возникает некая задумка, я долго хожу и раскладываю в голове, как это решить красивым пластическим языком, чтобы получилось не как фотография, а со смыслом. Могу сидеть с женой на диване, смотреть телевизор и при этом продумывать композицию будущей работы.

– Вы согласны с тем, что заказчик всегда прав?

– Абсолютно не согласен! Более того, многие мои коллеги-художники, настоящие художники, не ремесленники, отказываются писать картины на заказ.

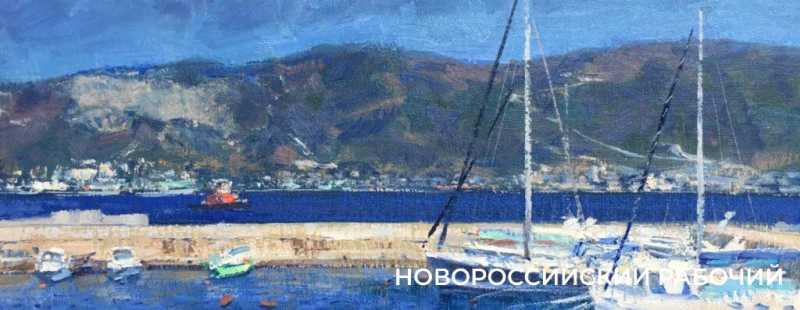

У меня был любопытный случай в жизни. Тяжелая финансовая ситуация, остро нужны были деньги. А тут заказчик, которому понравилась моя картина «Качинская долина». Я не собирался продавать оригинал, он был мне дорог. Но готов был сделать новое видение этого сюжета – не копию, заметьте! И это видение большей частью диктовал заказчик. Я спешно засучил рукава и – к мольберту. В кратчайшие сроки картина была готова. Но когда заказчик пришел за ней, то сказал, что она ему не понравилась. Не то!

А я решил больше никогда не наступать на горло собственной песне. Картину позже написал так, как мне хотелось. Привнес туда свое видение, она получилась даже лучше оригинала, лучше, чем я вообще предполагал. Не успел разместить ее фото в своих соцсетях, как тут же позвонил один из давних поклонников моего таланта, в чьей коллекции уже не одна моя работа: «Продаешь?»

– Существует мнение, что художник должен быть голодным…

– Ерунда. Тогда художник как бы загнан в угол и готов на все, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Это может иметь самые плачевные последствия: он хватается за все подряд, гонит халтуру, а порой и спивается.

– Кстати, почему именно алкоголь становится спутником многих художников?

– Я могу это понять и даже читал научный труд одной женщины-психолога на эту тему. К счастью, меня лично миновала чаша сия. Так уж я устроен, что, если стоит передо мной какая-то задача, я, наоборот, концентрируюсь на ней, и никакие допинги или перспективы расслабиться мне не нужны. То же самое, если возникают неудачи. С ними надо бороться с трезвой головой.

Сейчас, например, я форсирую строительство собственной мастерской (на то, что ее мне кто-то предоставит, надежды нет). Оборудую ее из старого, но с добротными стенами, сарая. А потом на горизонте уже новый проект.